ENCORE MARQUÉ PAR LA MORT DE SON AMI CLÉMENT MÉRIC, LE MILITANT ANTIFA ENCHAÎNE LES DÉBOIRES JUDICIAIRES.

Continuer la lecture de Antonin Bernanos, assigné à résistance

Continuer la lecture de Antonin Bernanos, assigné à résistance

Ancien secrétaire général de la Confédération paysanne, qu’il a quittée en 1999, René Riesel, jugé pour les mêmes « délits » que José Bové, risque de purger dès le mois de décembre 2003 une peine de six mois de prison pour sabotage de cultures transgéniques. Il a refusé toute demande de grâce ou aménagement de peine.

Ancien secrétaire général de la Confédération paysanne, qu’il a quittée en 1999, René Riesel, jugé pour les mêmes « délits » que José Bové, risque de purger dès le mois de décembre 2003 une peine de six mois de prison pour sabotage de cultures transgéniques. Il a refusé toute demande de grâce ou aménagement de peine.De quelle constellation théorico-pratique la dissidence de René Riesel est-elle issue ? Des luddites, de la Commune de 1871, mais aussi de la révolution hongroise de 1956, de l’Internationale situationniste dont il fera partie avant d’en être exclu par Guy Debord, des « Enragés » de 1968 dont il a été l’un des animateurs majeurs (1). Plus généralement, d’un marxisme révolutionnaire déterminé, celui du Marx théoricien de l’anarchie, partisan de la disparition de l’Etat et qui écrit dans La Guerre civile en France : « La Commune ne fut pas une révolution contre une forme quelconque de pouvoir d’Etat, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Elle fut une révolution contre l’Etat comme tel, contre cet avorton monstrueux de la société. »

C’est toute une tradition anti-autoritaire (antitrotskiste, antistalinienne, anti-maoïste) qu’il conviendrait ici d’exhumer, une tradition qui, très tôt déjà, si l’on rappelle la naissance en 1949 d’un groupe révolutionnaire tel que Socialisme ou barbarie, dénonçait la bureaucratisation d’un syndicalisme qu’il jugeait transformé en simple instance de contrôle et de gestion de la contestation (2). A ce syndicalisme de « négociation », « responsable » et « consensuel », il faudrait, d’après Riesel (qui tient à ce mot), opposer une culture du « sabotage » favorable à la multiplication de mouvements sauvages — au sens de grève sauvage quand les divers « appareils » sont pris de court et comme frappés de nullité.

Continuer la lecture de Ces libertaires qui luttent contre la technoscience

« Les statues meurent aussi. Nous le savons depuis le film de Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet. Diatribe anticolonialiste sur le pillage des artefacts subsahariens, Les statues meurent aussi (1953) évoque le ravage intime que constitua le fait de détourner ces œuvres de leur fonction initiale pour les inhumer dans les musées français. Le film parlait d’une profanation. Il fut interdit avant d’être présenté, onze ans après sa création, dans une version tronquée par la censure.

« Les statues meurent aussi. Nous le savons depuis le film de Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet. Diatribe anticolonialiste sur le pillage des artefacts subsahariens, Les statues meurent aussi (1953) évoque le ravage intime que constitua le fait de détourner ces œuvres de leur fonction initiale pour les inhumer dans les musées français. Le film parlait d’une profanation. Il fut interdit avant d’être présenté, onze ans après sa création, dans une version tronquée par la censure.

Que les statues meurent, la République l’avait su avant 1953. Comme souvent dans l’histoire, on s’était appliqué à soi-même les méthodes que l’on irait parfaire au loin. On avait abattu ses propres totems, vandalisé ses propres mausolées. La République naissante avait démonté nombre de statues royales en 1792, avant d’éventrer, en octobre 1793, le tombeau des monarques. Du passé, on faisait table rase. Prétendant s’enfanter soi-même, on inventait un monde par la dévastation et la puissance performative du langage. Les mois s’appelèrent messidor ou vendémiaire. Les jours d’une semaine, devenue décade car elle en comptait dix, furent nommés primidi ou tridi. On élimina jusqu’aux anciens marqueurs du quotidien.

La ville de Saint-Denis, où se trouve l’église abritant les sépultures royales, fut débaptisée pour porter, de 1793 à 1800, le nom républicain de Franciade. La République a déboulonné des statues, effacé des noms. Elle fut ce vainqueur qui saccage le souvenir de qui l’a précédé. Puis, épouvantée par son geste, elle voulut réparer.

Cependant, la basilique de Saint-Denis, où furent ramenés quelques fragments des dépouilles profanées, n’est que symboliquement la dernière demeure des rois de France. Les exhumations d’octobre 1793 figurent en tête des épisodes traumatisants de la Révolution française. Elles hantent la République, qui éleva la basilique au rang de cathédrale en 1966. Mais la mort des statues, dont certaines furent remplacées, ne fut pas toujours vécue comme un drame.

Les écologistes sont sur le terrain de la lutte contre les nuisances ce qu’étaient, sur celui des luttes ouvrières, les syndicalistes : des intermédiaires intéressés à conserver les contradictions dont ils assurent la régulation, des négociateurs voués au marchandage (la révision des normes et des taux de nocivité remplaçant les pourcentages des hausses de salaire), des défenseurs du quantitatif au moment où le calcul économique s’étend à de nouveaux domaines (l’air, l’eau, les embryons humains ou la sociabilité de synthèse) ; bref, les nouveaux courtiers d’un assujettissement à l’économie dont le prix doit maintenant intégrer le coût d’un « environnement de qualité ». On voit déjà se mettre en place, cogérée par les experts « verts », une redistribution du territoire entre zones sacrifiées et zones protégées, une division spatiale qui réglera l’accès hiérarchisé à la marchandise-nature. Quant à la radioactivité, il y en aura pour tout le monde. « Bien que la prospérité économique soit en un sens incompatible avec la protection de la nature, notre première tâche doit consister à œuvrer durement afin d’harmoniser l’une à l’autre »

Shigeru Ishimoto (Premier ministre japonais), Le Monde diplomatique, mars 1989

« … comme l’environnement ne donne pas lieu à des échanges marchands, aucun mécanisme ne s’oppose à sa destruction. Pour perpétuer le concept de rationalité économique, il faut donc chercher à donner un prix à l’environnement, c’est-à-dire traduire sa valeur en termes monétaires. »

Hervé Kempf, L’Économie à l’épreuve de l’écologie, 1991

« Quatorze grands groupes industriels viennent de créer Entreprises pour l’environnement, une association destinée à favoriser leurs actions communes dans le domaine de l’environnement, mais aussi à défendre leur point de vue. Le président de l’association est le PDG de Rhône-Poulenc, Jean-René Fourtou. […] Les sociétés fondatrices, dont la plupart opèrent dans des secteurs très polluants, dépensent déjà au total pour l’environnement plus de 10 milliards de francs par an, a rappelé Jean-René Fourtou. Il a d’autre part souligné que l’Association comptait agir comme lobby auprès des autorités tant françaises qu’européennes, notamment pour l’élaboration des normes et de la législation sur l’environnement. »

Libération, 18 mars 1992

Une chose est au moins acquise à notre époque : elle ne pourrira pas en paix. Les résultats de son inconscience se sont accumulés jusqu’à mettre en péril cette sécurité matérielle dont la conquête était sa seule justification. Quant à ce qui concerne la vie proprement dite (mœurs, communication, sensibilité, création), elle n’avait visiblement apporté que décomposition et régression.

Toute société est d’abord, en tant qu’organisation de la survie collective, une forme d’appropriation de la nature. À travers la crise actuelle de l’usage de la nature, à nouveau se pose, et cette fois universellement, la question sociale. Faute d’avoir été résolue avant que les moyens matériels, scientifiques et techniques, ne permettent d’altérer fondamentalement les conditions de la vie, elle réapparaît avec la nécessité vitale de mettre en cause les hiérarchies irresponsables qui monopolisent ces moyens matériels.

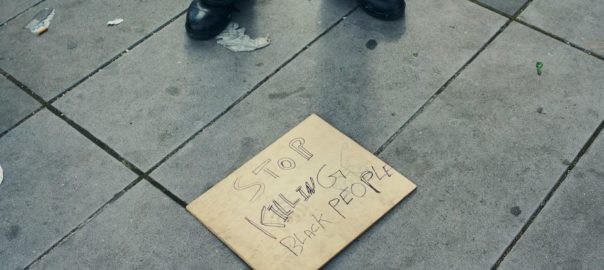

Tribune. On pourrait écrire tout un livre au sujet des réactions françaises générées autour du tremblement de terre #GeorgeFloyd aux Etats-Unis et des secousses globales qui suivirent, notamment le rassemblement organisé à Paris le 2 juin par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Dans une «discussion» avec l’universitaire Maboula Soumahoro sur BFM TV, le chroniqueur Eric Brunet affirmait récemment que l’idée même de racisme institutionnel serait un emprunt indu à la culture américaine. La police française ne peut être raciste parce que la République française n’a pas d’histoire raciste.

Tribune. On pourrait écrire tout un livre au sujet des réactions françaises générées autour du tremblement de terre #GeorgeFloyd aux Etats-Unis et des secousses globales qui suivirent, notamment le rassemblement organisé à Paris le 2 juin par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Dans une «discussion» avec l’universitaire Maboula Soumahoro sur BFM TV, le chroniqueur Eric Brunet affirmait récemment que l’idée même de racisme institutionnel serait un emprunt indu à la culture américaine. La police française ne peut être raciste parce que la République française n’a pas d’histoire raciste.

Continuer la lecture de Aux racines du racisme systémique de la police